Ce livre est un projet personnel. J'ai travaillé dessus à plein temps pendant un peu plus d'un an entre fin 2007 et début 2009.

Pourquoi « moins occidental » ? Parce que le monde occidental moderne court vite, mais on ne sait vers où. Parce que l'Afrique subsaharienne s'échine à copier ce modèle d'une fuite éperdue, alors qu'en elle se trouvent les valeurs qui pourraient au contraire nous aider à retrouver le sens perdu. Parce que, enfin, le voyageur occidental, en dehors de l'Occident, doit lui-même devenir « moins occidental » s'il veut comprendre ceux qui l'entourent.

Ce livre est un essai sur les liens communautaires, à la croisée de travaux d'anthropologues et de philosophes, qui intéressera un large public.

Thomas Mur, un voyageur, français, souhaite faire aimer les fonctionnements communautaires présents en Afrique noire. Il se consacra à ce projet une année durant, depuis le Bénin.

Théophane A. Atchikpa est un dessinateur béninois. Artisan, il est à l'origine de nombreuses pancartes et devantures de commerçants. Artiste peintre, il a réalisé les chaleureuses illustrations de ce livre.

La première version de ce livre a été publiée en 2009, la présente publication 2011 est revue et corrigée.

© Copyright 2009-2011 Thomas Mur. Ce livre est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons « Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 2.0 France ». La reproduction et la diffusion sont autorisées, sans modification et à des fins non commerciales. Consultez le site Internet du livre pour plus d'informations.

« Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.

— L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir. »

Pour Antoine de Saint-Exupéry comme pour les peuples traditionnels, dans cet essentiel-là sont les sentiments. Et parmi eux se trouvent ceux qui attachent les êtres humains les uns aux autres.

Les villageois des peuples traditionnels vivent au sein de la nature, ils perçoivent par tous leurs sens les formidables mécanismes d'équilibre caractéristiques du monde vivant. Ces équilibres se manifestent dans les sentiments. En particulier, un manque d'harmonie dans les sentiments qui attachent aux autres est une maladie au sens africain du terme.

L'être humain construit d'immenses bâtiments mais son pouvoir sur les sentiments est faible. Les invisibles génies d'Afrique savent à l'inverse organiser la chance ou la malchance, nouer ou dénouer les liens entre les gens ; ils sont capables de changer les humeurs et même de provoquer des divorces ! Les sentiments sont leur principal domaine d'action. La médecine traditionnelle, inextricablement mêlée aux équilibres et aux déséquilibres, est alors du ressort des génies.

Au fond, une croyance en un génie ne serait-elle pas un outil agissant sur ce qui est « invisible pour les yeux » ? Sur le plan de la maîtrise des sentiments, les sociétés occidentales sont particulièrement incompétentes et les pratiques des guérisseurs traditionnels échappent le plus souvent à l'entendement d'un Occidental. Ces pratiques s'exercent pourtant bel et bien sur une réalité…

Au quartier Camp Adagbè à Parakou habite un vieil imam. Merci à lui, à sa famille, à ses voisins, de m'avoir si gentiment accueilli lors des longs mois de lectures et d'élaboration de ce petit livre.

Un grand merci également à tous ceux qui ont contribué, par leurs critiques, à donner à ce livre de la cohérence.

Le livre que vous tenez entre les mains s'adresse aux personnes de culture occidentale. Son objectif est d'expliquer les principes qui gouvernent les comportements communautaires. Ces principes existent partout, y compris en Occident où l'on y est pourtant largement réfractaire. Qui sait, le lecteur individualiste pourrait y gagner un peu d'estime pour ces manières de vivre qui concernent, non seulement la grande majorité des êtres humains — et peut-être bien jusque dans l'entourage du lecteur —, mais aussi l'histoire de tous les peuples.

Nous sommes deux dans cette entreprise : l'ami Théophane, Béninois, est aux pinceaux, pendant que moi, un Blanc, Français, manie la plume. Le texte est parfois un peu aride, les illustrations donnent alors du relief et racontent des anecdotes.

Les chapitres s'enchaînent à la manière d'un voyage. En guise de préparation, les deux premières parties proposent une théorie des liens communautaires. Ainsi armés, nous partirons nous confronter à plusieurs règles de savoir-vivre, avant de survoler diverses questions qui parfois se posent au voyageur. L'ouvrage se termine sur un retour et la dernière partie éclaire l'Occident avec les lumières des mondes communautaires. Les notes et références n'apparaissent pas dans le texte, elles sont regroupées en annexe A, je suggère d'en faire une lecture linéaire après la fin du livre.

Il me faut apporter une précision terminologique. Une société, dans cet ouvrage, désigne un groupe d'êtres humains qui interagissent. Une communauté est une société soudée par une cohésion sociale. Et l'expression cohésion sociale remplace ici le lien social des sociologues.

Pour le reste, ce livre s'essaye à révéler des mécanismes, non à les évaluer ou à les critiquer. Insistons là-dessus. La démarche est de tenter une explication sur « comment ça marche », de chercher une cohérence, non pas de démêler les avantages ou les inconvénients de ces fonctionnements. Il sera en outre toujours possible de trouver des lieux et des personnes qui leur échappent. Un livre qui prétendrait dire le Vrai ne satisferait que son auteur. Entre l'exhaustivité et la clarté, j'ai choisi la clarté.

La communauté initiale, celle où commence la vie sociale de tout être humain, est la famille. Et les communautés plus étendues — le village, l'ethnie — se situent dans le prolongement du modèle familial.

Une communauté est naturellement portée à défendre sa conservation au travers, d'une part de la continuation de l'ordre établi, d'autre part de la distinction entre ses membres et les étrangers. Perpétuer l'ordre établi, se différencier des étrangers, telle est l'attitude conservatrice propre à la communauté.

L'individualisme, au sens d'un idéal d'accomplissement personnel par la liberté individuelle, guide l'Occident depuis plusieurs siècles. Pour les individualistes, l'ouverture d'esprit quant aux comportements innovants et la tolérance envers ceux qui viennent d'ailleurs deviennent alors des valeurs positives. Une société d'idéal individualiste, afin de rester ainsi ouverte, doit constamment remettre en question l'ordre établi. Coûte que coûte maintenir une progression, voilà l'attitude progressiste soutenue par l'Occident.

Les Occidentaux ont construit un monde en conflit avec les fonctionnements communautaires initiaux. Et l'individu occidental, lorsqu'il se confronte au reste du monde, parcourt en sens inverse le chemin de sa civilisation.

Les chapitres qui suivent présentent des fonctionnements communautaires. Le lecteur constatera que ces notions lui sont déjà familières : elles existent en effet dès que des êtres humains cohabitent, mais sont contrebalancées en Occident par d'autres valeurs. Un milieu communautaire se signale alors par un fort degré de présence de ces fonctionnements. Le lecteur est toutefois invité à mettre momentanément de côté ses idées sur ce qui va être évoqué, puis à prendre la position d'un spectateur. Commençons donc à la manière d'une histoire :

« Il était une fois, loin, loin, très loin derrière la mer et le désert, un territoire inconnu. Et là-bas… »

Tout le monde sait ce qu'est la morale, tout le monde a sa propre intuition de ce qui est bien ou mal. Cette intuition recouvre deux domaines : les principes et les situations.

La morale est d'abord un ensemble de principes. Certains principes sont culturels, d'autres sont observables partout. Parmi ces derniers se trouvent la légitimité de l'habitué et celle du donateur, deux notions que nous prendrons le temps de développer.

De multiples situations morales découlent du respect antérieur des principes moraux. Les situations reconnues comme morales par toute une communauté constituent un ordre moral. Nous nous attarderons aussi sur ce troisième point. Mais auparavant, il nous faut parler d'un sentiment.

Ce chapitre est dédié à un sentiment : le sentiment d'être attaché à quelqu'un. Il existe une multitude de manières de s'attacher. L'amitié, le vécu commun d'expériences fortes, le travail collectif, l'habitude de se côtoyer, mais aussi la parenté, le sentiment d'être redevable, ou fautif, et celui découlant d'une promesse, en sont des exemples. Sur le plan de la conscience, voilà autant de déclinaisons pour une même nature de sentiment.

J'ai choisi d'utiliser dans cet ouvrage un terme spécifique pour désigner ce sentiment. Un lien moral est le sentiment qui attache une personne au travers de sa conscience — et nous nous réduirons ici aux relations entre êtres humains. Un lien moral implique une dimension affective ou un certain sens du devoir. Son intensité dépend d'à quel point la personne se sent plus ou moins proche et attachée. Son orientation le rend en faveur de l'une des deux parties. La liaison entre deux individus est ainsi composée de deux liens, un dans chaque orientation, et dont les intensités ont peu de raisons d'être équivalentes.

Sauf malentendus, la personne attachée perçoit l'autre comme légitime à recevoir l'attachement. Si elle découvrait ultérieurement que tel n'était pas le cas, alors elle se sentirait trahie et le lien serait dès lors — voire rétroactivement — inexistant.

Un lien moral entre deux personnes requiert donc un socle moral partagé. Or cette entente sur les principes et les situations morales est entretenue par la cohésion sociale, cohésion dont le lien moral est l'agent. Nous voyons ainsi comment la morale et les liens moraux sont éminemment interdépendants. Que la morale s'affaiblisse et les liens moraux s'amenuiseront, mais redonnez vigueur aux liens moraux et la morale ressurgira.

Lorsqu'on laisse faire la nature, ces mécanismes, au sein d'une communauté, s'alimentent mutuellement jusqu'à former un ordre moral omniprésent. À ce stade, d'intenses liens moraux s'introduisent dans toute relation — y compris marchande.

Deux façons de s'attacher se distinguent par leur importance dans un contexte communautaire : les sentiments encadrés par des habitudes d'un côté, les effets des dons de l'autre. Je vous propose d'approfondir les notions d'habitude et de morale, avant d'aborder le don et les inégalités sociales.

Revenons sur le principe moral de la légitimité de l'habitué et voyons comment il engendre un ordre moral. Selon ce principe, l'habitude et l'antériorité créent une légitimité à reproduire une action.

Prenons l'exemple d'un pêcheur habitué à venir, chaque matin à la même heure et au même endroit, prendre des poissons dans une rivière. Le jour où un nouveau venu se lavera trop près de son lieu et fera fuir les poissons, le pêcheur se sentira légitime à l'éloigner. La priorité serait inversée si le pêcheur venait pour la première fois et si le baigneur était un habitué. Élargissons ce cas.

D'où viennent les habitudes ? En menant à bon terme une action inventée ou copiée sur ce qu'il a observé ailleurs, un innovateur bouleverse l'ordre qui régnait jusqu'alors. Si personne n'a été lésé, cette action sera réitérée de droit (ce droit est moral) par l'innovateur. Une habitude est créée. Un nouvel ordre est établi. Et quelque chose de positif y a été ajouté.

Un échec au contraire aurait perturbé l'ordre sans rétablir de nouvel équilibre. La honte, la mauvaise conscience sanctionne l'individu responsable d'un tel désordre. Ou encore, si l'initiative perturbe une habitude préexistante, la personne lésée manifestera le mal qui lui est fait.

On sent bien comment l'ordre ou encore l'équilibre est du côté du positif, de la moralité. Et à l'inverse, le désordre ou le déséquilibre est du côté du mal, de la mauvaise conscience, de l'immoralité.

Notons dès à présent l'usage interchangeable, dans cet ouvrage, des termes « habitude » et « coutume » ; l'emploi du deuxième signalant un éventuel aspect culturel.

La légitimité de l'habitude est à la source du « droit » coutumier, et en particulier de la notion de propriété : le droit du premier occupant. Elle fait aussi de l'ordre établi un ordre moral.

L'ordre moral — ou ordre établi — est un agencement cohérent de situations et d'habitudes reconnues comme morales. Une telle cohérence demande de la communication : une personne lésée par une innovation ne peut défendre son habitude que si le dialogue avec le responsable lui est accessible.

La cohésion sociale d'une communauté crée un permanent dialogue entre ses membres. Grâce à ce dialogue, la communauté développe un ordre moral particulier régi par des règles coutumières cohérentes et légitimes pour ceux qui les vivent.

En passant, un ordre moral implique aussi que chaque chose soit maintenue, selon son importance morale, à sa juste place. Nous en verrons des conséquences dans la gestion du temps, ou encore dans l'affectation des places.

En revanche, entre communautés distinctes, les ordres moraux diffèrent. Lorsque deux communautés se rencontrent, des conflits naissent des divergences entre les perceptions morales nées de leurs habitudes. Par exemple lors des confrontations opposant les nomades, qui ont l'habitude de passer à un rythme saisonnier, aux sédentaires qui ont l'habitude d'aménager.

La perception du bien et du mal provient en partie du passé de la communauté. Elle a sa logique particulière, laquelle n'est pas partagée, ne peut ou ne doit pas être entièrement adoptée par les étrangers à la communauté. La frontière d'une communauté fait ainsi corps avec la limite du consensus moral. À la frontière termine la possibilité de moralement se lier, à la frontière commence la violence des rapports de force sans morale.

Au sein d'une communauté, l'indifférence n'a pas de place. Chacun juge en permanence de la moralité du comportement d'autrui. Dans un cadre de coexistence de communautés, si deux individus ne se découvraient aucune base morale commune, alors l'un et l'autre se percevraient mutuellement comme immoraux. Tout lien moral devenant impossible, ils seraient potentiellement ennemis. Là où les réflexes communautaires règnent, l'alternative est, ou l'intégration, ou l'exclusion.

Fort heureusement, malgré d'indubitables traits conflictuels, la morale d'une communauté est rarement exclusive des autres morales. En fait, tout individu appartient simultanément à une multitude de communautés qui s'imbriquent et se superposent. Chacune avec des coutumes et donc une morale propre.

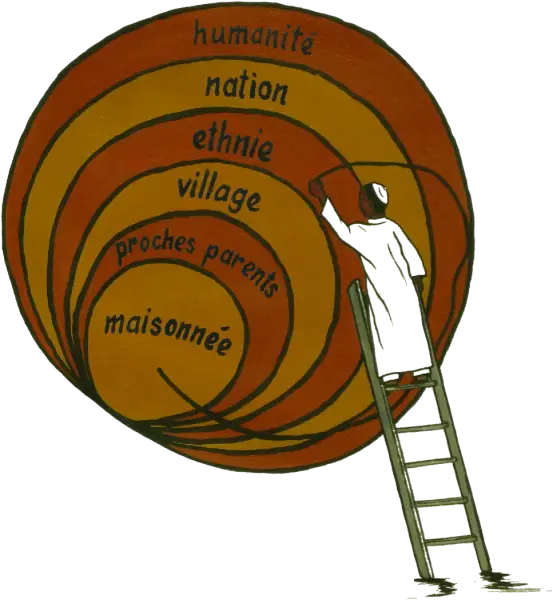

Empruntons à l'ethnologue Marshall Sahlins une image que nous intitulons ici : « Les cercles de communautés ». Modifions-la un peu et laissons aussi un religieux y ajouter sa religion.

On le voit, il existe toujours une communauté dont le cadre permet l'établissement de liens moraux. Les relations seront plus ou moins sujettes à la solidité suivant le cercle dans lequel elles s'inscrivent, les liens moraux les plus intenses se situant plus aisément dans les cercles les plus restreints.

S'il n'est pas possible, dans les communautés étendues, de se lier avec tout le monde, du moins est-il important de ne refuser le lien à personne. Refuser, ce serait manifester la volonté de ne pas se lier. Une véritable déclaration d'inimitié.

Aussi l'esprit communautaire requiert-il de toujours garder l'intention de se lier. Notamment, face à une demande de renforcement d'un lien moral, sauf rares échappatoires autorisées par les coutumes locales, seul un contexte défavorable permet de différer la nécessaire acceptation.

En fait, dès l'instant où un membre d'une communauté prend conscience de l'existence d'un autre membre, on peut déjà considérer qu'un lien moral en devenir l'unit à ce dernier. Et retenons que lorsqu'un lien moral est en jeu, un accord ou un désaccord est moins sur le terrain d'un résultat palpable que sur celui des intentions.

Un comportement autonome signifierait un refus de se lier et, ce faisant, de reconnaître les fonctions des autres. Il traduirait de mauvaises intentions. Aussi des habitudes apparaissent-elles spontanément, elles limitent l'étendue des fonctions et compartimentent les tâches. Un ordre moral implique une différenciation des fonctions sociales.

Une fonction sociale suppose un ensemble d'habitudes qui régissent les relations d'une personne avec les autres. La légitimité de ces habitudes fonde la légitimité de la fonction. En lui reconnaissant ainsi une place légitime, la communauté lui donne une identité.

Suivant les coutumes, certaines tâches de la maisonnée sont dévolues aux femmes, d'autres aux hommes, d'autres aux enfants, certaines aux aînés et d'autres aux puînés…

À l'échelle des communautés plus étendues, c'est souvent le métier qui donne une fonction sociale. Mais une personne peut aussi se distinguer par des aptitudes particulières, un niveau social exceptionnel ou toute autre caractéristique qui lui donne une utilité.

Il reste que le plus souvent, une fonction sociale correspond à un labeur. Dans la maisonnée comme dans les communautés plus étendues, les liens moraux donnent sens au labeur. La valeur du travail est celle du renforcement du lien, donc, nous allons le voir, de la rencontre d'un effort et d'un besoin de deux personnes liées.

Observons l'influence des transferts de biens et de services sur les liens moraux.

Lors d'une promesse pour une future prestation, un artisan s'engage moralement envers son client à garder l'intention d'effectuer un travail. Les moyens mis en jeu par ces bonnes intentions dépendent de l'intensité du lien moral l'attachant au client. L'engagement porte, non pas sur un résultat, mais sur un effort par rapport à un besoin. Le temps a une prise sur l'intensité du lien moral. Si l'effort à fournir diminue — car la fortune sourit à l'artisan — ou si le besoin augmente — car le client traverse des difficultés —, alors s'accroîtra la pression sociale pour la réalisation de la promesse. Elle perdra en revanche de son acuité dans le cas contraire.

Au passage, la souplesse d'un tel mode d'engagement s'accommode mal de l'écriture. Un accord écrit n'est pas un sentiment, il ne varie pas avec le contexte. Un accord oral, en partie tacite, est plus adapté.

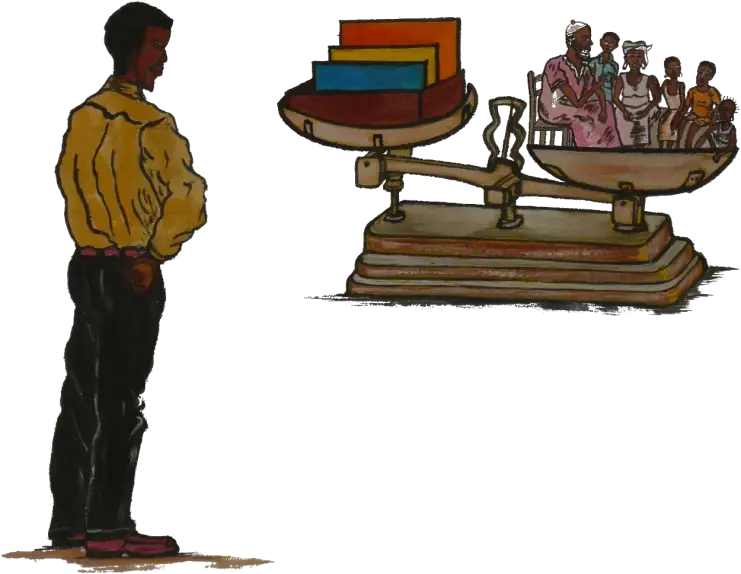

Et pour la même raison, l'intensité du sentiment généré par le don n'est pas figée. Un don renforce le lien moral attachant le récipiendaire au donateur. Les deux personnes concernées partagent alors le sentiment que le récipiendaire est redevable au donateur : si le contexte ne compense pas, le récipiendaire devient un obligé du donateur. L'intensité de ce sentiment dépend de l'effort consenti par le donateur, conjugué au besoin qu'en avait le récipiendaire. Puis, il perd de sa force ou s'intensifie avec le temps, en fonction de si la fortune sourit à l'un ou à l'autre. Sauf malentendus nés de décalages culturels, cette intuition est partagée de manière précise par les personnes concernées. Tant que les personnes se côtoient, chacun sait intuitivement dans quelle mesure il est redevable de qui et dans quelle mesure d'autres lui sont redevables.

Une fois comprise la valeur de l'effort et du besoin, étudions un mécanisme répandu : le jeu des dons équitables.

Dans une relation équitable, chaque personne fournit un égal effort. Aussi l'équité est-elle profitable au plus pauvre. Lorsqu'un pauvre fait l'effort d'inviter son riche ami, la convenance demandera à ce qu'il soit en retour invité plusieurs fois, car l'effort du riche est moindre.

Au fur et à mesure de ces invitations réciproques se renforcent les deux liens moraux qui attachent les deux amis l'un à l'autre. Les efforts sont équivalents, mais la valeur d'un don dépend aussi du besoin ressenti par le récipiendaire. Or, à ce jeu, le besoin du plus riche, non seulement est moins souvent comblé, mais est en outre inférieur à celui du plus pauvre. Le plus pauvre des deux amis, en contrepartie d'être plus souvent invité, devient rapidement un obligé du plus riche.

En devenant son obligé, le récipiendaire donne de l'importance au donateur. Cette position n'allant pas sans contraintes, l'ami pauvre se limite de lui-même et préfère espacer ses sollicitations.

On comprend comment l'effet du don engendre des inégalités dans les importances relatives des personnes. Et il en va de même pour toute forme de lien moral, car il est rare d'être également attaché.

Il existe entre deux êtres humains liés — rappelons-le —, deux sentiments, deux liens moraux « tête-bêche », qui attachent chacun à l'autre. Si ces deux sentiments ne sont pas d'une égale intensité, alors l'un des individus est plus attaché que l'autre. Or, s'attacher à quelqu'un, c'est lui donner du pouvoir sur soi-même : la personne qui reçoit l'attachement peut en effet utiliser le sentiment de la personne attachée pour obtenir d'elle quelque-chose. Aussi, dans toute relation, la personne moins attachée dispose d'un pouvoir sur la personne plus attachée.

La notion de pouvoir englobe, dans cet ouvrage, celle voisine de « créance morale », une créance étant faite pour être recouvrée tandis que tout pouvoir n'est pas forcément destiné à disparaître.

Si une personne dispose d'un pouvoir ressenti comme « normal » sur une autre personne, c'est qu'elle lui est socialement supérieure. Tel est le cas par exemple de l'oncle homme d'affaires par rapport à son jeune neveu élève. La relation n'est pas d'égal à égal. Le pouvoir de l'un sur l'autre est ressenti comme durable et moral.

D'une manière générale, un niveau social reflète une importance aux yeux des autres. Ainsi s'ajoute au niveau social d'une personne, chaque lien moral en sa faveur, chaque proche qui lui est durablement attaché. Il existe alors, au sein de la communauté, un classement implicite dont chacun se fait une idée intuitivement et qui s'avère, du moins tant que les personnes se côtoient, partagé avec précision. Au sommet de la hiérarchie, une personnalité de haut rang s'est attaché un vaste entourage, un chef bénéficie de liens moraux intenses faisant de tous ceux de sa communauté qui reconnaissent son autorité, idéalement, ses obligés.

Dans une maisonnée, la fonction sociale encadre fortement les liens moraux ; elle donne le niveau social et change avec lui. Selon l'âge, le sexe, la parenté, le statut de visiteur, on est au-dessus ou en dessous d'un autre. Rarement égal. Le classement existe de même au-delà de la maisonnée, mais la fonction encadre moins systématiquement le rapprochement avec les autres membres.

Toute personne se doit d'assister ses proches de niveau social inférieur ; le devoir d'assistance s'accroît avec le degré de rapprochement et le différentiel de niveau social. Voyons pourquoi.

Une personne en capacité de donner ne peut échapper à la montée de son niveau social et à la fuite de ses richesses. Nous l'avons vu, chacun est tenu de garder l'intention de satisfaire les demandes de son entourage. En cas de besoin — par exemple pour un problème de santé — un individu en difficulté se tournera spontanément vers ses proches. Les plus riches sont à la fois les plus à même de convertir ces bonnes intentions en réalité et ceux dont la contrepartie morale de l'aide — liée à l'effort — est la plus restreinte. Ensuite, par l'effet des dons, la redistribution renforce les liens moraux en faveur du donateur, ce qui ajoute à son niveau social.

Inversement, la déception induite par une incapacité de donner réduirait le sentiment d'être attaché — donc le niveau social — au fur et à mesure des demandes insatisfaites. Et un refus exprimerait de mauvaises intentions. Si une personne maintient son niveau social, c'est qu'elle trouve les ressources à donner.

Un niveau social correspond donc forcément à une capacité de donner.

On comprend alors que l'initiative de la redistribution échoie dans bien des cas à celui qui prend et au fil de ses besoins. En pratique, des transferts de richesse ont lieu au moindre prétexte : à l'occasion d'une fête, d'un événement malheureux, d'une transaction commerciale… Suivant l'urgence de la demande, le degré de rapprochement et la quantité des demandes récentes satisfaites, les convenances permettent plus ou moins de différer. Mais maintenir un niveau social élevé coûte des efforts permanents. Et plus riche est la personne sollicitée, moins grand lui est l'effort à fournir à chaque fois et plus forte est la pression sociale pour qu'elle donne.

Qu'elle tire son importance de la coutume ou de l'effet de dons, une haute personnalité est donc sous la pression d'un grand devoir d'assistance envers un vaste entourage. Certains chefs traditionnels partageaient même la plus grande part de leurs revenus, donc vivaient pauvrement tout en étant socialement importants.

Le devoir d'assistance, d'une certaine manière, transforme des différentiels de richesse en différentiels de niveau social. Il transforme l'argent en pouvoir.

En conséquence du devoir d'assistance, un différentiel de niveau social implique une idée intuitive du flux des richesses qu'il est convenable de transférer. La personne « un peu inférieure » doit en permanence être maintenue « un peu redevable », la personne « très inférieure » peut se retrouver « très redevable » sans pour autant contrarier l'ordre moral. Les flux de redistribution sont donc à ajuster à chaque relation.

De ce point de vue, la signification du don dépend fortement de la position sociale. Ainsi, un don provenant de la personne supérieure renforce le pouvoir de celle-ci sur le récipiendaire inférieur. Un don offert par une personne de niveau inférieur ou égal marque plutôt une reconnaissance de l'autorité ou de la bonne gestion ; en cela, il contrebalance un excès de ce qui est reçu.

Le don s'utilise de la même manière pour résorber le pouvoir généré par une faute. En effet — et nous avions évoqué le cas du pêcheur et du baigneur —, une perturbation de l'ordre moral donne du pouvoir sur le fautif à la personne lésée. Un éventuel don de la part du fautif compensera l'excès de pouvoir, il réintégrera du même coup la relation dans l'ordre moral.

Un transfert de richesse peut aussi et au contraire sortir une relation de l'ordre moral en établissant une créance morale. Ainsi, l'invitation du riche par le pauvre dans le jeu des dons équitables réactive la relation tout en sollicitant d'autres dons en retour. Autre exemple : la somme d'argent échangée par un client contre une promesse de future prestation, dote le client d'un pouvoir « anormal » sur l'artisan. L'artisan se libérera de ce fardeau en réalisant la prestation.

Considérons qu'il existe, dans chaque relation, une position de statu quo où les créances morales sont nulles. Les pouvoirs correspondent alors aux niveaux sociaux. Les dons évoqués ici modifient volontairement une relation par rapport à cette position, soit en la perturbant afin d'obtenir quelque-chose, soit en corrigeant une perturbation. Nous retiendrons que, du fait de son influence sur les liens moraux et de son usage malléable, le don a un rôle d'ajustement des pouvoirs.

Par l'effet des différences dans les efforts et les besoins ressentis au quotidiens, le temps modifie les liens moraux. D'une manière générale, les difficultés traversées par l'inférieur sont supposées dépasser celles du supérieur. Cela explique pourquoi, dans le jeu des dons équitables, l'effet des dons anciennement reçus du riche par le pauvre s'estompe avec le temps. Il s'ensuit également que ce ne sont pas toutes les blessures issues d'injustices passées qui cicatrisent avec le temps.

Sauf caprice de la fortune, le temps joue en faveur des plus faibles. Il efface les créances morales des supérieurs et des égaux, mais augmente celles des inférieurs.

Récapitulons.

Les habitudes, les dons, toutes sortes de raisons créent des inégalités dans les intensités des sentiments d'être attaché. Les uns acquièrent ainsi du pouvoir sur les autres. Le pouvoir se compense et s'ajuste au moyen de dons, ou bien se pérennise en inégalités sociales. Les inégalités sociales engendrent alors et dépendent encore de flux permanents de dons…

Les inégalités sociales et les transferts de richesse associés rendent pérennes les liens moraux. Elles sont au fondement de la cohésion des communautés.

En toile de fond, un environnement communautaire : une morale et des liens moraux. Partout, occupant la totalité de la scène, un marché africain. Devant nous, qui observe le marché, notre héros, un Occidental peut-être un peu perdu devant la profusion des choses et des gens. Le bruit, l'absence d'alignement, de structuration, lui paraissent relever d'une incompréhensible inorganisation. Il est pourtant au-devant d'une société d'une redoutable efficacité, qui permet, avec du temps, de retrouver quiconque et où qu'il soit. Notre Occidental est décontenancé. Un peu craintif, un peu innocent. Sa planète est bien loin, il y a laissé ceux qui l'aiment et qu'il aime, mais en a-t-il déjà conscience ? Cet Occidental est un peu notre Petit Prince. L'Occident forme des gens sérieux. Mais l'Afrique est un continent mystérieux et l'adulte sérieux se retrouve bien démuni devant l'intensité de la vie sociale des êtres humains. Notre voyageur doit maintenant apprendre à se laisser apprivoiser, à s'attacher, à recevoir des cadeaux, à en faire, à se laisser initier. Il lui faut apprendre à vivre en communauté, apprendre à mettre un sens sur des valeurs forgées dans les rites venus du passé… Toutes ces choses prennent du temps.

À l'arrivée…

Le voyageur occidental évitera certains malentendus en appréhendant avec des valeurs communautaires les faits et gestes qu'il rencontre. Pour commencer, le différentiel de coût de la vie lui donne des moyens considérables. Son niveau social est donc perçu comme élevé, avec le devoir de redistribution associé : « Le Blanc a l'argent. » Puisqu'il va le partager, il a aussi du pouvoir. Il ne s'agit pas là, au demeurant, d'un libre choix.

Un échange marchand, dans un contexte communautaire, se double presque systématiquement d'un lien moral. Les transactions commerciales sont donc un outil majeur d'intégration de l'étranger.

Il est normal et moral que les prix négociés dépendent des niveaux sociaux. Le rôle de la négociation est en effet d'accorder le vendeur et l'acheteur sur le montant d'un don partiel — lequel viendra s'ajouter ou se retrancher au paiement — ce qui sous-entend l'existence et le renforcement d'un lien moral en retour.

Avant d'entamer une négociation, il est prudent de trouver un ordre d'idée préalable du prix pour un niveau social local, soit en le demandant à des proches qui n'ont pas d'intérêt en jeu, soit — pour les produits confectionnés artisanalement — en estimant une durée de travail local. Ensuite, le rapprochement de deux personnes prend du temps. Du temps afin que l'acheteur se décide à ajouter un peu pour un vendeur manifestement dans le besoin, ou bien du temps pour que le vendeur descende son prix à un niveau plus accessible.

Le vendeur peut finir par diminuer son prix s'il comprend que son acheteur a proposé tout ce dont il dispose. Il est alors d'un goût douteux, de la part de ce dernier, de sortir un gros billet et de demander la monnaie.

Une fois réalisée une première négociation et en l'absence de modifications des niveaux sociaux ou des coûts de production, une transaction sera par la suite renouvelée implicitement au même prix.

Avec le temps s'établissent alors les prix des articles et services les plus couramment échangés. Des habitudes fixent les prix et, par là, des modalités d'échange pour toute une communauté. L'absence de don et de temps passé à échanger autorise, pour les produits au prix fixe, une absence de lien dans la transaction.

Les communautés ont des mécanismes violents de répression des transgressions. Un comportement immoral ou, ce qui revient au même, l'impossibilité manifeste de se lier, expose à des sanctions. Là où la morale est partagée, un voleur pris sur le fait risque fort d'être brûlé vif sans autre forme de procès.

Une certaine intégrité des individus découle de la menace de sanctions communautaires. L'intégrité dépend du regard de personnes liées. Le voyageur aura confiance en toute personne moralement liée dans le lieu et qui lui propose ou accepte de moralement se lier. Par exemple, au terme du bon repas servi dans une échoppe, le voyageur souhaitant s'informer sur le prix des taxis collectifs trouvera, en la femme qui vend sa nourriture, une interlocutrice de confiance.

Dans le cas d'un engagement, la confiance portera — nous avons vu pourquoi — sur les seules intentions des personnes et non sur la réalité d'un futur résultat.

De grande ou de moindre importance, toute demande mérite considération. Car il s'agit toujours d'une proposition de renforcement du lien moral qui attache le demandeur à la personne sollicitée. En réponse à une demande, on peut, si l'on ne souhaite pas accepter immédiatement, différer ou promettre.

Nous l'avons vu, une demande porte implicitement sur les intentions. Il n'est donc pas toujours convenable de refuser frontalement. Ce serait jeter à la face du demandeur qu'on ne souhaite pas le satisfaire, et ce, même si on le pouvait. Une réaction plus civilisée sera de différer la réponse positive : « Plus tard » signifie « Aujourd'hui la satisfaction de cette demande n'est pas possible, mais demain, si Dieu le veut, nous serons en mesure d'y répondre favorablement. » Suivant le contexte et les outils fournis par le cadre culturel, l'acceptation peut être différée plus ou moins indéfiniment.

Une réaction plus positive est de promettre. Une promesse porte aussi sur des intentions plus que sur une future réalité. L'étendue des moyens mis en jeu est alors fonction de l'intensité du lien moral et du sens culturel local mis sur la promesse.

Mettons-nous maintenant dans la position du demandeur. Un achat avec paiement partiel préalable pour une future prestation est une forme de demande. Une somme d'argent est échangée contre une promesse. La promesse génère un lien moral qui attache le vendeur à l'acheteur. Le vendeur s'engage, non pas à réaliser le service à une date précise, mais à conserver l'intention de réaliser le service. Le report éventuel de la réalisation trouvera donc sa cause dans des conditions défavorables. Aussi, la fiabilité de la réalisation d'une prestation dépend de la rareté des imprévus et de la qualité du lien moral en faveur de celui qui attend la prestation.

Pour finir, en réponse à la question de s'il a du temps pour réaliser prestement un habit, le couturier dira que oui, il a l'intention d'avoir le temps. En formulant sa demande par rapport à une échéance, le demandeur obtiendra une réponse prenant en compte les contraintes connues au moment de l'engagement.

Vis-à-vis d'un proche, l'absence d'envie d'un produit n'est pas toujours un motif suffisant au refus d'une transaction. Car le refus d'une transaction implique le refus du renforcement du lien moral. Une façon de dévier la demande est à son tour de contribuer à chercher un voisin qui aurait besoin du produit. Autrement, la seule raison toujours recevable est de différer pour une cause externe à sa propre volonté.

Un emprunt peut faire l'objet d'une demande. Mais il ne faut pas s'étonner de se faire emprunter ses affaires par des proches sans être prévenu. Passé un certain degré de rapprochement, il arrive que le devoir d'assistance autorise l'emprunt implicitement.

Les risques de dégradation et de perte sur le plan matériel incombent au prêteur : la perte d'un bien équivaut à transformer le prêt en don, ce qui ajoute au lien moral faisant de l'emprunteur un obligé. Le sentiment d'être redevable — ou de culpabilité — sera d'autant moins contraignant que le devoir d'assistance était important.

En cas de grande différence de niveaux sociaux en faveur du prêteur, il est évident que la faiblesse des conséquences morales n'incite pas l'emprunteur à maintenir une attention soutenue sur ce qu'il emprunte. En revanche, la dégradation n'est pas supposée être le résultat d'un acte de mauvaise volonté.

L'importance d'une tâche à accomplir provient des valeurs culturelles et de la situation relationnelle de l'individu. Une même tâche n'a pas la même priorité selon qu'elle est demandée par un proche parent ou par un ami plus éloigné.

La gestion du temps dans une culture communautaire peut se comprendre ainsi : l'individu affecte une priorité morale à chaque tâche, et son agenda reflète en permanence un ordonnancement des tâches à réaliser par priorités décroissantes. Une nouvelle tâche imprévue est alors insérée à sa juste place dans la séquence des tâches, elle décale d'autant toutes les tâches de moindre priorité et reporte éventuellement la fin de la tâche en cours d'exécution. De multiples tâches commencées s'empilent ainsi souvent et sont menées de front.

Quelles qu'en soient les apparences, un engagement ne porte donc pas sur une date dans un calendrier, mais plutôt sur un état d'avancement dans une séquence d'activités. Aussi, les deux systèmes du « temps-calendrier » occidental et du « temps-priorité » communautaire ne sont pas compatibles. Les engagements sont pris au sérieux de part et d'autre, mais l'individu occidental inclut les dates de réalisation dans sa notion d'engagement, alors que l'individu communautaire ne les inclut que sous réserve de la non-apparition d'autres tâches d'importances supérieures. Les Occidentaux considèrent l'individu communautaire et son agenda glissant comme peu fiable. Du point de vue de ce dernier, la fiabilité des engagements temporels d'un Occidental est appréciée, mais, s'il existe une relation sociale avec lui, sa rigidité temporelle est vécue comme immorale.

L'amitié est un lien moral, donc le support de transferts de richesses. Le plus riche sera régulièrement sollicité par le plus pauvre, au fil des besoins.

Lorsque les circonstances n'ont rien d'exceptionnel, une demande d'assistance peut être vécue par l'Occidental comme une trahison. Ce dernier a brutalement l'impression que son ami, au fond, souhaitait surtout récupérer de l'argent. Il ne s'agirait donc pas, en réalité, d'un véritable ami. Or du point de vue communautaire c'est le refus d'aider qui est interprété comme une trahison. Un ami qui ne veut pas aider n'est en fait pas un ami.

De plus, nous sommes ici dans un cadre de redistribution permanente, non d'un dépannage sortant de l'ordinaire. En situation d'urgence, un Occidental alarmé aura tendance à s'enquérir : « De combien as-tu besoin ? », prêt à remuer ciel et terre pour trouver ce qu'il faut. Mais il lui sera répondu : « Donne ce que tu as. » Et il devra juste vérifier ce qui lui est immédiatement disponible au moment de la demande. En particulier, pour de simples amis, l'entraide normale est dans le sens de la montée du niveau social du donateur. Par conséquent, si la possession d'un bien contribue à l'importance sociale, la question d'une éventuelle vente ne se pose pas ; elle représenterait en effet un effort réservé au très proche entourage.

Une fois revenu dans son pays, le voyageur recevra des demandes d'aide de ses amis de culture communautaire. Chaque réponse positive ravivant le lien moral, le flux des demandes n'a pas de fin. Afin d'éviter le grand écart avec les valeurs occidentales, un compromis est à trouver. Ou bien, une solution est de différer les réponses et d'espacer les communications, ce qui affaiblit le lien.

Les sentiments amoureux sont aussi des liens moraux, ils n'échappent pas à la redistribution. Le niveau social est intuitivement évalué en fonction de la richesse, mais aussi de l'âge et du sexe. La relation courante — bien que cela reste tributaire des coutumes — sera une redistribution de l'homme vers la femme. Mieux vaut donc que l'homme soit le plus âgé et le plus riche du couple. Le mari donne des cadeaux à sa femme, l'amant à son amante, le chéri à sa chérie et le coureur de jupons à sa copine d'un soir.

Cela est particulièrement vrai en ville où le cadre des traditions s'érode : les sentiments se développent volontiers au travers d'une liaison morale sans cesse renforcée par des cadeaux. Sans cadeaux, pas de sentiments, pas de projet de vie en commun, pas de sexe. Croire que l'homme profite de sa richesse pour s'acheter l'amour ou croire que la femme vend le sien, c'est passer à côté de la vérité, de la sincérité des sentiments dans des sociétés communautaires.

Mais alors, si des relations sexuelles se font dans un contexte constant de transfert d'argent, quelle différence avec la prostitution ? Une fille non mariée se fait parfois entretenir par plusieurs copains quand une prostituée peut avoir juste quelques clients. L'une comme l'autre les choisit en fonction, entre autres, de leur solvabilité. L'une comme l'autre ne coucherait pas s'il n'y avait pas d'argent en jeu. Pour chacune, ce peut être (ou ne pas être) la principale rentrée d'argent. On ne peut discriminer avec les seuls faits objectifs. Pour savoir si une relation est ou non de la prostitution, il faut regarder du côté des sentiments.

Les Occidentaux mélangent moins aisément sentiments et argent. Un cadeau demandé par une fille africaine à son copain occidental risquera de fournir l'occasion à ce dernier de se détacher tout en provoquant chez la fille un attachement sincère.

Dans un contexte de flux permanents de dons, proposer à quelqu'un d'aller au restaurant, à un concert, en voyage ou simplement de boire une bière, est implicitement une invitation. Celui qui est ainsi invité ne s'attendra pas à devoir payer sa part.

Une telle invitation est habituellement le fait de la personne du niveau social le plus élevé. Si la personne de moindre niveau social invite, alors son effort rend important le lien moral en sa faveur.

Les invitations au sein d'une famille se font dans le cadre de liens moraux et sont l'occasion de transferts de richesse. Selon certaines habitudes locales, le visiteur de niveau social élevé laissera un « cadeau » (éventuellement de l'argent) en repartant. Cadeau dont le montant variera suivant le différentiel de niveau social, l'accueil, le degré de rapprochement, et de… s'il envisage de revenir.

Un cadeau est le plus souvent reçu par une seule personne. En effet, de la même manière qu'un lien moral attache plutôt un individu à un autre — et plus rarement, par exemple, un couple à un couple —, un cadeau a en temps normal un destinataire précis. Offrir un cadeau à une famille revient alors à ne donner qu'au seul chef de famille.

Il peut arriver que la femme qui a préparé ne mange pas avec son invité. Le voyageur ou la voyageuse qui tient à lui proposer de s'attabler le fera sans insistance.

Toujours dans le registre des bourdes à éviter, l'étranger qui se voit proposer un siège de bonne qualité mettrait ses hôtes dans une position réellement embarrassante en s'asseyant par terre. Notamment s'il est plus âgé que ceux bien assis ! Car il est dans l'ordre des choses que les meilleures places soient affectées aux personnes les plus importantes.

La position sociale élevée du voyageur occidental lui donne de la force. Il lui faut faire de son mieux pour éviter de mettre ses hôtes devant l'alternative peu enviable de lui manquer de respect ou de perturber l'ordre moral.

La vendeuse d'ignames

Les infrastructures ne sont pas prévues pour le voyageur qui souhaiterait se débrouiller seul : les rues ne sont pas toutes nommées ni même bien tracées, les panneaux pour les éventuels noms des rues sont rarissimes, les plans plutôt inexistants… Les points de repères servant à indiquer une direction à un taxi ne s'inventent pas et les transports fonctionnent différemment d'une ville à l'autre. Sans aide, le voyageur est vite perdu.

Lorsqu'un voyageur prévoit de se déplacer dans un endroit qui lui est inconnu, le réflexe individualiste est de se procurer un plan de l'endroit. Le réflexe communautaire est plutôt de toujours se faire accompagner une première fois par une personne de confiance qui, elle, connaît le lieu.

Un Africain voyageur ne prévoit que rarement ce qu'il faut pour le trajet et compte sur les enfants et autres vendeurs à la sauvette qui ne manqueront pas de venir proposer leur production. Il existe une raison à cette imprévoyance africaine. Un proverbe dit, en France, que l'on reconnaît ses vrais amis dans l'adversité. La réalité est quelque peu différente : les problèmes créent les conditions pour que de solides liens d'amitié puissent naître. L'autonomie, c'est l'absence de problème, c'est l'absence de besoin d'autrui. L'autonomie empêche le développement de liens moraux. Ce sont pourtant les liens moraux perpétuellement recréés qui garantissent la sécurité de l'individu.

Lorsqu'on voyage en Afrique, il ne faut pas être autonome. Il est nécessaire de se recréer en permanence un entourage. Et pour cela, il faut échanger, donc s'appuyer sur autrui.

Une personne de culture occidentale veut choisir elle-même qui elle est et par là l'image d'elle-même qu'elle renvoie aux autres. Être « soi-même », le libre choix individuel de qui l'on est, est une valeur du monde individualiste.

La pression sociale d'une communauté demande au contraire de rester dans le moule prévu par les coutumes locales. Même si un échange culturel est un compromis, l'étranger se doit de faire l'essentiel du chemin. Le voyageur fera attention à ne pas trop s'écarter de l'ordre établi et à s'habiller en adéquation avec son statut social.

De surcroît, la fonction donne le nom. En dehors du cercle de son entourage, un menuisier est appelé « menuisier », un cuisinier « cuisinier », une couturière « couturière » et un Blanc « le Blanc ». Cette habitude si profondément agaçante pour une personne de culture individualiste — laquelle estime avoir le droit d'être reconnue pour sa propre originalité — est une marque d'intégration : en lui reconnaissant une fonction — celle d'être blanc — la société lui reconnaît une place et une légitimité.

Chaque lieu a ses habitudes qui donnent une fonction à quelques-uns. Des modalités préétablies de liens moraux sont alors associées d'office à certaines situations. Et un nouveau venu hérite des liens moraux proposés par les habitudes locales, ce qui peut forcer des échanges.

Le bénéficiaire d'une habitude en est le « chef » car titulaire d'un pouvoir plus que d'un droit. Par exemple, en rétribuant les services de l'enfant habitué à laver les habits des voyageurs, l'étranger renforce la légitimité de l'enfant à s'accaparer ce service. En laissant une pièce à l'enfant des rues qui garde les véhicules au marché, l'adulte ajoute à la légitimité de ce dernier à réclamer des pièces pour les véhicules garés dans son lieu. Et en payant un droit de passage, le conducteur légitime le bénéficiaire à faire payer les suivants.

Dans le cadre d'une habitude locale préétablie, un paiement ou un don marque la reconnaissance de l'autorité du bénéficiaire et renforce sa légitimité au sein de la société. Le paiement intègre dans l'ordre moral une liaison déséquilibrée au départ, sans forcément rendre le bénéficiaire redevable.

En revanche le voyageur, s'il passait outre les rôles préétablis du lieu où il séjourne, se mettrait en position de débiteur. Une personne motorisée qui refuserait trop systématiquement de payer le gardiennage risquerait des problèmes ou de se faire siphonner son véhicule. Les droits de garde et de passage font partie des coûts normaux d'utilisation d'un véhicule.

En reconnaissant le chef coutumier comme chef du lieu, l'étranger accepte de fait de démarrer la relation dans la position d'un invité. Aussi, au village, le voyageur évitera de faire une randonnée dans un lieu sacré ou de prendre une quelconque initiative qui puisse être interprétée comme une atteinte à l'autorité du chef. Et obtenir son accord implique l'acquittement éventuel de ce qui peut s'apparenter à une redevance ou à un don, et qui marque une reconnaissance envers l'autorité ou une participation pour la gestion du lieu.

Le savoir-vivre est un savoir-faire. Il s'acquiert, bien sûr, à force d'observation. Sans prétendre fournir des règles de comportement « prêtes à emploi », les chapitres de cette partie ont évoqué certaines sensibilités qu'il importe au voyageur de développer. Vous l'aurez compris, savoir vivre, cela réside pour une bonne part dans l'art et la manière de recevoir et de donner.

Une idée, un geste, un fait prend son sens par rapport aux valeurs de celui qui le vit. Abordons plusieurs sujets sous l'éclairage des fonctionnements communautaires et proposons un regard sur le sens qu'ils revêtent alors.

Les généralisations puisent leur sens dans un décalage culturel. Des généralisations sur l'Afrique intéressent le voyageur occidental ainsi que son entourage qui n'est pas du voyage. Mais elles manquent de pertinence pour un Africain, lequel voit entre son ethnie et celles voisines autant de différences qu'un Occidental en perçoit entre son État et les États voisins.

Quoi qu'il en soit, décrire ou comparer n'est pas juger. L'étranger de passage n'est pas légitime lorsqu'il juge avec sa morale des modes de vie dont il ne voit que la partie émergée.

Dans les croyances traditionnelles, des forces surnaturelles en toutes choses et en tous lieux sont à l'origine de tout événement insolite du quotidien. Les humains s'efforcent de les amadouer directement ou via diverses autorités spirituelles. Ces croyances sont antérieures aux religions monothéistes.

D'invisibles génies — bons ou mauvais, souvent capricieux — peuplent chaque lieu et chaque milieu. Certains sont honorés par des autorités spirituelles quand d'autres, surtout au village, le sont par les propriétaires de leur lieu de résidence au travers de cultes domestiques. Des rites honorent en outre la mémoire des ancêtres. Les membres d'une telle communauté vivent entourés de leurs ancêtres et des génies du lieu.

Le pouvoir des génies porte en premier lieu sur les sentiments : les changements d'humeur, les liens moraux sont leur domaine. D'une manière générale, ces croyances sont promptes à expliquer tout déséquilibre, toute atteinte à l'ordre moral. Un événement est en effet toujours interprétable comme le résultat d'une action d'un être surnaturel. Ici le mot « chance » prend une saveur toute particulière, voisine d'une idée d'agrément ou d'harmonie avec un entourage naturel et surnaturel.

Les croyances traditionnelles étant localisées, elles se superposent naturellement sans s'exclure. Et elles s'accommodent sans peine du grand Dieu apporté par les religions monothéistes, d'autant plus que l'idée d'un Créateur a été attestée en beaucoup d'endroits. Mais la tolérance n'est pas réciproque et la cohabitation n'est pas éternelle.

Ensuite, contrastant avec celles des cultes traditionnels, les morales des religions monothéistes autorisent des communautés sans limite de taille.

Un individu malade en Occident est soigné indépendamment de son entourage. Les administrations trouvent les moyens de l'aider à vaincre sa maladie — à l'instar, par exemple, du chercheur d'emploi dont la démarche est essentiellement solitaire. La cohésion sociale africaine engendre une problématique différente. Une maladie grave affecte non seulement la personne touchée, mais aussi l'équilibre de l'ensemble de la communauté.

Qu'il en soit la cause ou la conséquence, un symptôme perturbant une personne s'accompagne en Afrique de tensions familiales. Ceci explique peut-être un certain retournement de la problématique : tout déséquilibre familial ou corporel est considéré et traité en tant que maladie. La malchance, en tant que symptôme relatif à un déficit d'harmonie psychique et familiale, est alors révélatrice d'une maladie. Par exemple, le manque durable de travail peut masquer un manque d'assurance lié à une déstabilisation familiale et se soigne alors au même titre que d'autres maladies graves.

Un tradipraticien (guérisseur traditionnel) est une autorité spirituelle. Il soigne d'une manière intégrée, à la fois le corps avec des plantes, à la fois l'équilibre mental et familial au travers de rites et de croyances. La médecine et les croyances traditionnelles sont intimement mêlées, un tradipraticien se fait aider par des génies et ses ancêtres.

L'équilibre familial peut notamment être traité en accusant de sorcellerie une personne de l'entourage avec laquelle la relation est tendue. Le sorcier et ses mauvaises intentions, considéré comme le responsable de la maladie de son proche, subira alors un rejet plus ou moins radical de la part de sa famille. La sorcellerie est donc un phénomène de déstabilisation psychique et communautaire. Et la personne la plus à même de déséquilibrer le malade se trouve parmi celles auxquelles il est attaché, donc l'un des proches. En proposant de partiellement désolidariser cette personne de la communauté, les croyances liées à la guérison traditionnelle servent de soupapes de sécurité lors de trop grandes montées en pression de la cohésion sociale.

Toute nouvelle ressource est spontanément appropriée par le premier occupant. Mais ce droit de propriété, découlant de la légitimité des habitudes, est limité par d'autres habitudes issues des nécessaires bonnes intentions envers autrui. Une interdiction d'accès rendrait le propriétaire moralement débiteur vis-à-vis de ceux privés de l'usage. Aussi la ressource est-elle habituellement accessible à tous, moyennant une redevance au propriétaire. Le « droit » de propriété s'inscrit donc dans une logique de pouvoir ; les fonctions de propriétaire, de chef et même de gestionnaire, se confondent.

Tel est le cas de la terre qui, traditionnellement en Afrique noire, n'est pas appropriée d'une manière complète. Le droit de propriété sur la terre est souvent rapproché par les ethnologues d'un droit sur l'usage.

L'entraide contrainte rend de même non exclusif le droit d'usage sur les objets. De surcroît, nous l'avons vu, la dégradation involontaire commise sur un objet emprunté par un proche implique rarement une réparation matérielle, elle s'inscrit plutôt dans le jeu des liens moraux. La situation est similaire à celle de l'enfant forcé par ses parents à partager son jouet avec son petit frère. L'enfant perdrait en légitimité s'il refusait le partage, il n'en reste pas moins véritablement propriétaire. Le petit frère responsable d'une éventuelle dégradation ne serait pas en mesure de réparer, mais son sentiment de culpabilité l'attacherait à son grand frère.

Un propriétaire peut dans l'absolu déclarer exclusif son droit d'usage sur l'un de ses biens. Cette attitude va toutefois lui faire accumuler une dette morale au fil des besoins insatisfaits. Si le contexte ne compense pas, ceux desquels il devient l'obligé viendront tôt ou tard se servir ou en feront un ennemi.

Les échanges d'autrefois obéissaient à des principes qui imprègnent encore largement les échanges contemporains.

Dans le fonctionnement d'une communauté villageoise du temps jadis, l'utilisation d'une monnaie est marginale. Pour des achats relativement courants, des produits chaque jour consommés servent de contrepartie. Une potière peut par exemple recevoir du mil contre ses pots. Les travaux d'envergure, quant à eux, sont rétribués en liens moraux. L'aide de proches parents pour construire une case rend le propriétaire moralement redevable. À charge de revanche.

En dehors du village, une solide base morale commune fait défaut et le sentiment d'être moralement lié ne peut être développé. Dans ces conditions, si l'échange matériel était déséquilibré, la partie avantagée ne se sentirait pas redevable et la partie mal payée se sentirait lésée. Les transferts doivent donc être réciproques et simultanés : le troc et les transactions monétaires sont de mise.

Les prix relatifs des biens suivent alors la loi de la bonne mesure économique : chacune des parties se devant d'être dans de bonnes intentions, elle fait attention à ce que ses interlocuteurs ne se sentent pas lésés par l'échange, sous peine de s'en faire des ennemis.

Entre villages distincts et en paix, la valeur d'un bien varie selon l'effort plus que le besoin. Une trop grande augmentation du besoin de tout un village — par exemple en cas d'épuisement des sols — débouche en effet sur un déménagement du village ou sur la fin de la paix.

La bonne mesure économique répartit les prix d'une manière analogue à la loi de l'offre et de la demande : à besoin constant, le prix augmente avec l'effort à fournir, donc avec la rareté ou l'éloignement. Prenons l'exemple de deux villages vivant de l'agriculture et produisant, l'un des poteries, l'autre des poissons séchés. Les liens de parenté entre les potiers d'une part, et ceux entre les pêcheurs d'autre part, interdisent des comportements véritablement concurrentiels. Malgré cela, si les poissons venaient à se raréfier, les potiers accepteraient tout de même d'échanger leurs poteries contre moins de poissons de peur que leurs interlocuteurs ne se sentent lésés.

Le monde change, la monnaie est devenue inévitable et il faut savoir l'accumuler. Or, là où l'assistance est une obligation morale, la thésaurisation est improbable. Des problèmes familiaux surviennent à tout moment. Un compte en banque ou l'équivalent serait donc condamné à demeurer désespérément vide, car le seul motif moral pour ne pas aider un proche dans le besoin est de ne pas en être capable au moment où il le demande.

Une version africaine de la tontine pallie ce dilemme. Afin de reproduire les effets d'une accumulation sans pour autant retenir leurs richesses, plusieurs individus s'associent. À intervalles réguliers, tous mettent une somme d'argent identique dans la tontine et le total est empoché par le membre dont c'est le tour. Par exemple, si cinq membres versent chaque semaine de l'argent, chacun reçoit cinq fois sa mise toutes les cinq semaines.

À l'approche de son jour de réception, l'individu établit un « programme » de dépenses qu'il exécutera à l'instant où il recevra l'argent. La tontine est, en quelque sorte, une manière morale d'économiser : économiser oui, mais sans avoir d'argent.

Les tontines sont vulnérables : le peu de fiabilité des membres — lesquels s'engagent plus sur des intentions que sur un résultat — engendre rapidement des problèmes. Elles rendent cependant de grands services et sont, malgré leur fragilité, considérablement utilisées.

De nos jours, la chefferie traditionnelle perd de son importance et de sa légitimité. Cependant, dans l'ancien temps et parfois encore un peu maintenant, la chefferie a un rôle véritablement utile dans l'organisation de la communauté. Voyons cela.

Selon les villages ou les ethnies et leur niveau de développement, la chefferie sera plutôt héritée ou plutôt gagnée à force de services rendus. Quelle que soit la manière d'accéder à la fonction, le niveau social du chef traditionnel est élevé, les droits et les devoirs associés sont considérables. Si l'on prenait une photographie des liens moraux à un instant donné, le chef serait au centre de la communauté ; d'intenses liaisons, idéalement toutes en sa faveur, lui attachent chacun des membres.

Un chef facilite la redistribution, donc la cohésion sociale. Sa position sociale le met en mesure de prélever des surplus et de les allouer là où les besoins sont cruciaux. Durant une telle opération, les sentiments générés par la satisfaction de besoins cruciaux surcompensent l'affaiblissement des liens consécutif à l'effort de partage des surplus. Bien sûr, par la suite, un bénéficiaire devra s'attendre à se voir à son tour sollicité.

Par l'effet de son habileté politique et de la prodigalité qu'il déploie au quotidien, le chef maintient simultanément la cohésion de sa communauté et sa propre légitimité à gouverner. Le chef traditionnel a le rôle, envers sa communauté, d'un père de famille.

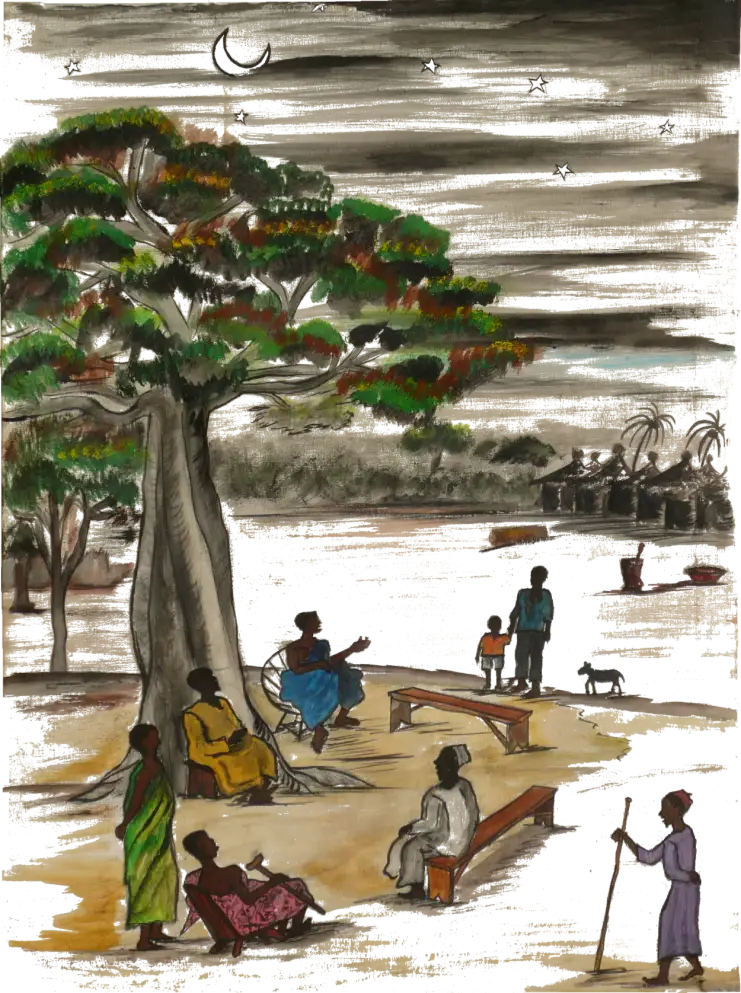

À la tombée de la nuit, la palabre…

Au terme d'une éventuelle concertation — ou négociation —, un groupe de personnes exprime une même décision d'une même voix. Une telle décision est consensuelle. Les êtres humains étant ce qu'ils sont, les différentes personnes ont, certes, en leur for intérieur, rarement des avis concordants. Cependant, ceux en position de faiblesse acceptent tacitement la position des plus influents. Le consensus est donc le résultat d'une évaluation tacite des rapports de pouvoir.

Et pourtant il ne s'agit pas là de la loi du plus fort. L'effort consenti par une personne insatisfaite fait de ceux qui ont remporté la décision ses débiteurs. Elle gagne en poids pour les futures décisions. Aussi, une personnalité qui imposerait une décision contre l'avis de tous perdrait du même coup une part de son influence, et donc la possibilité de peser autant sur les décisions à venir. Un consensus est alors le plus souvent un compromis. En comparaison aux décisions votées — qui expriment invariablement la position des plus nombreux — les décisions par consensus prennent ainsi la mesure de toutes les positions.

L'usage du consensus en environnement communautaire est généralisé. Une règle de droit, de gestion ou coutumière, donne un certain pouvoir à la personne chargée de la faire respecter. Loin d'être indépassable, la règle est par nature négociable. Prenons l'exemple d'un policier occupé à verbaliser un conducteur en infraction. L'infraction met l'automobiliste en position de faiblesse. Cette situation donne du pouvoir au policier, ce dernier étant « chef » de la règle de droit comme d'autres sont chefs d'une habitude. La négociation révèle le montant qu'il est convenable de payer pour résorber ce « trop plein » de pouvoir selon la gravité de l'infraction, l'effort demandé au conducteur et le besoin du policier. Et de même que pour toute transaction négociée, avec le temps, les habitudes fixent des prix officieux pour les infractions les plus courantes.

Selon une conception moderne, la corruption apparaît dès qu'un lien moral influence l'application d'une règle. Or, dans un contexte de primauté des liens moraux, l'application inflexible de règles impersonnelles est vécue comme de la méchanceté.

L'utilisation de pressions morales règne ainsi dans les rapports du quotidien les plus insignifiants. La bienséance peut demander de faire un geste envers un médecin, une sage-femme, un juge, un douanier, un policier, un portier… Après tout, les conventions encadrant les rémunérations de telles ou telles professions sont culturelles. La nature de la gratification ne varie pas substantiellement selon qu'elle est adressée à un douanier ou à un serveur de restaurant ; il s'agit toujours de greffer un lien moral — et donc de la sécurité — sur une relation qui serait sinon impersonnelle et d'une rigidité inhumaine.

Lorsqu'un besoin d'argent survient, une famille fait appel à ceux de ses membres qui peuvent payer en fonction de leurs niveaux sociaux, du degré de parenté, de la gravité du problème à résoudre. En résultat, un directeur est tenu de financer les problèmes les plus onéreux de sa famille au sens le plus large. En outre, la propriété est traditionnellement ouverte et adaptable selon le jeu du consensus. Aussi, plus le besoin est crucial et moins l'entourage comprend que les ressources accessibles ne lui soient pas allouées. Sitôt les besoins de sa famille dépassant ses moyens, le responsable est mis devant l'alternative de se corrompre vis-à-vis des règles de gestion ou de trahir sa famille.

Le directeur perplexe

Développement personnel, développement local, développement national, développement mondial… ces processus cheminent ensemble. S'organiser à une échelle locale va de pair avec s'organiser dans sa propre tête. Le développement est le processus d'organisation des êtres humains.

L'Afrique fait partie de la planète et est par conséquent condamnée à se réorganiser pour vivre avec les autres peuples. La problématique d'un développement positif (moral au sens local) en Afrique devrait être : comment faire pour limiter les souffrances dues à cette réorganisation ? Et sur quel modèle ?

Les valeurs des sociétés africaines contemporaines sont métissées. Les anciennes valeurs communautaires restent largement dominantes et freinent la métamorphose des sociétés : la redistribution forcée fragilise l'entrepreneur, l'ordre établi est plus légitime que les innovations… Mais en dernière analyse, devant les nouvelles valeurs progressistes, les freins communautaires cèdent un peu plus à chaque génération.

Et l'Afrique se développe ! Ce que vit et pense le jeune citadin d'une grande ville africaine contemporaine n'a plus grand chose à voir avec le quotidien de ses parents vingt ans plus tôt, et ces derniers vivaient eux-mêmes dans un monde radicalement différent de celui de leurs propres parents. Dès qu'elles échappent à la guerre, les sociétés africaines évoluent à grande vitesse.

Notons au passage que les échelles de temps du développement et celles de la production ne sont pas du même ordre. Par exemple l'adage « donnez un poisson à quelqu'un il mangera un jour, apprenez-lui à pêcher il mangera toute sa vie » sous-entend une cause technique à une production jugée faible et, effectivement, la récente croissance démographique en Afrique subsaharienne rend caduques en certains lieux certaines techniques de production traditionnelle. Toutefois, ne l'oublions pas, la problématique du développement est en premier lieu sociale et culturelle. Il ne faut pas attendre une réorganisation sociale d'un projet de quelques années.

Je m'aventure dans ce chapitre à proposer une grille — qui en vaut d'autres mais qu'il ne faudra pas non plus prendre au pied de la lettre — de ceux qui agissent en Afrique.

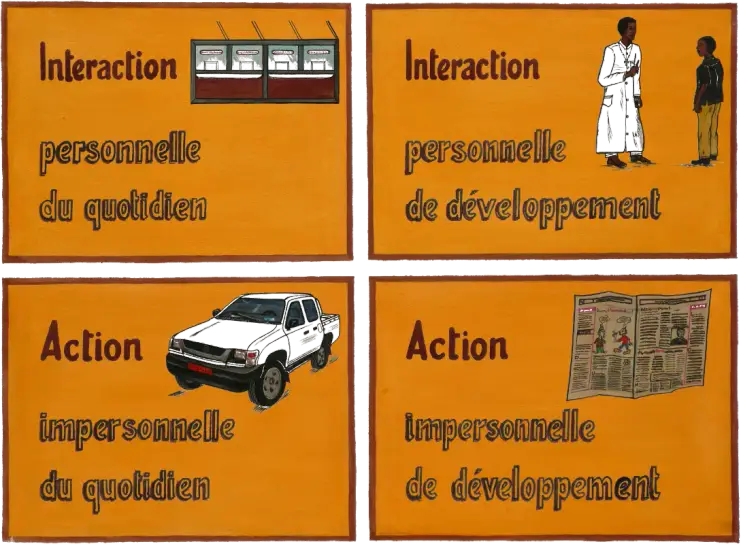

Plaçons-nous d'un point de vue local. Distinguons quatre cas formés par le croisement de deux manières d'agir et de deux finalités.

L'action peut d'abord être personnelle ou impersonnelle. Une interaction personnelle est réalisée dans le cadre d'un lien moral avec le bénéficiaire. Une action impersonnelle au contraire ne crée pas de lien en retour, elle est bureaucratique et porte classiquement au niveau des communautés plutôt qu'au niveau des individus.

L'impact visé est sur la vie quotidienne lorsque la démarche des personnes locales concernées est de court terme. Il peut aussi s'inscrire dans une optique de développement, c'est-à-dire de construction personnelle et de réorganisation sociale.

Pour fixer les idées, les dons des migrants à leur famille sont de l'aide personnelle du quotidien. Les missionnaires religieux, les coopérants dans l'enseignement, les parrains des associations de parrainage prodiguent un soutien personnel de développement. Les actions humanitaires et les projets dits « de développement » — qui le sont rarement d'un point de vue local — se répartissent pour l'essentiel dans la catégorie impersonnelle du quotidien. Les associations de promotion de droits se voulant universels et autres organismes dont l'apport de financement est négligeable, travaillent de manière impersonnelle sur le développement.

Les interactions personnelles s'inscrivent dans un schéma relationnel connu des sociétés communautaires. Elles sont donc, du moins pour leur nature, peu déstabilisantes.

Du côté des actions impersonnelles, les organisations de défense de droits humains promeuvent une certaine idée d'une morale mondiale. Elles travaillent à des échelles nationales et mondiales et contribuent à leur façon à une démarche de développement. Mais leurs actions ne touchent pas directement l'organisation sociale locale.

Quant aux richesses apportées d'une manière impersonnelle, elles méritent un chapitre à part.

Les flux financiers impersonnels en faveur des pays africains sont constitués de l'assistance offerte par des organismes privés et publics des pays étrangers ainsi que de l'argent des ressources naturelles.

Incontestablement la richesse afflue. Or l'apport de richesses ne crée pas l'organisation. Le mécénat et les rentes accélèrent l'obtention d'un résultat, mais induisent simultanément des logiques d'assistanat qui ne vont pas toujours dans le sens d'une réorganisation sociale positive.

D'une manière naturelle, seule la nature fournit des richesses sans qu'il y ait de lien moral entre humains en échange. Aussi l'aide étrangère se rapproche-t-elle d'une idée de prélèvements sur l'environnement. Avec cependant une différence de taille : l'accessibilité. Moyennant une redevance à un éventuel propriétaire, les produits de la cueillette et de la chasse sont pour l'essentiel accessibles au plus grand nombre. Ensuite, par le jeu de la cohésion sociale dans lequel la chefferie sert de catalyseur, ces richesses sont redistribuées.

Il n'en va pas de même pour l'aide étrangère. Inaccessible au premier venu, elle est parfois distribuée au travers de la hiérarchie locale. Cet argent renforce alors le statut social du chef : les membres de la communautés lui deviennent redevables sans qu'il ait eu à fournir de contrepartie. Cela le détourne du souci du bien-être de sa communauté. Son absence d'effort rend illégitimes les liens moraux lui attachant les membres. Si l'aide est massive, la cohésion sociale risque d'être pervertie.

Quoi qu'il en soit, nombre de communautés africaines sont désormais organisées autour de flux d'argent étranger. Lorsqu'un flux tarit, la réorganisation subie engendre une nouvelle transition et son lot de souffrances.

Au sein des sociétés modernes le temps est conçu comme une flèche et d'aucuns aimeraient que chaque jour s'accélère la progression africaine. Or, dans la tradition comme dans la nature, le temps est rythmé : rythme des jours, rythme lunaire, rythme saisonnier, rythme des générations… Un être humain, au cours de sa vie, est chargé de reproduire un cycle de vie initié par les ancêtres. Son développement personnel s'inscrit moins dans un développement global de la société que dans une harmonie avec des cycles précédents.

L'écologie est l'étude de l'habitat, l'étude de l'intégration de l'humanité dans son environnement. Les peuples traditionnels, avec leur constant souci d'ordre et d'harmonie, sont durablement intégrés dans leur environnement. Ils partagent une sensibilité commune sur la responsabilité entre les générations. De plus, en considérant l'environnement d'un être humain comme composé de la nature et des proches, le sens écologique du double souci d'équilibre de la guérison traditionnelle africaine apparaît…

N'aurait-on pas là une clef de ce que pourrait être une réorganisation sociale localement morale ? Le continent se développe et l'ancien ordre est bousculé. Un développement positif en Afrique, ne serait-ce pas la recherche d'un nouvel équilibre ? D'une progression rythmée qui prendrait en compte le passé ?

Il paraît que l'Afrique manque de démocratie.

La démocratie signifie, depuis J.-J. Rousseau, la souveraineté au peuple. Le peuple se gouverne lui-même en recherchant l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt de tous en tant que communauté. Le fonctionnement des cités antiques reste la référence en la matière. Bien peu de monde serait prêt aujourd'hui à s'investir dans l'autogestion d'une vraie démocratie.

La définition de l'aristocratie est le pouvoir par l'excellence. La professionnalisation du corps politique, si répandue aujourd'hui, est une caractéristique d'une organisation aristocratique.

Le système politique promu par l'Occident contemporain est un système mixte : un gouvernement représentatif est une aristocratie où le peuple dispose d'un pouvoir légal de sanction — par non-renouvellement de mandat — sur ses aristocrates. Le jargon contemporain emploie donc abusivement le qualificatif « démocratique » et l'idée qui se rapproche de la démocratie — un gouvernement sensible au pouvoir du peuple — est dénigrée sous le vocable « populisme ». Certains concepts démocratiques sont en revanche d'authentiques valeurs politiques contemporaines, notamment l'égalité des citoyens devant la loi et la recherche d'un intérêt général plutôt que d'intérêts particuliers.

Et donc, une fois refermée cette parenthèse terminologique, il paraît que l'Afrique manque de représentativité. Voilà qui suscite plusieurs interrogations.

Rechercher l'intérêt de tous avant celui de particuliers, cela implique que tous se sentent appartenir à une même communauté. Là où les identités nationales sont plus faibles que les identités d'autres communautés — ethniques et régionales — comment demander aux électeurs de voter dans l'intérêt général ?

Contrairement aux décisions consensuelles, un vote à bulletin secret affranchit les égoïsmes de tout contrôle communautaire. Libérer les égoïsmes particuliers, est-ce un bon moyen de défendre l'intérêt général ?

L'égalité politique des citoyens — dont le principe « un être humain une voix » — sape une inégalité sociale pourtant vitale pour la cohésion communautaire. Faut-il nécessairement désagréger les communautés ?

Un vote à bulletin secret fait l'impasse sur une parole importante dans les fonctionnements traditionnels. Ce n'est pas l'écrit, dans la tradition, qui donne du sens à un engagement. Se couper des racines du passé, est-ce le bon moyen de légitimer un dirigeant ?

La désignation par les urnes a, en Occident, une fonction de légitimation des gouvernants auprès des gouvernés. Mais en environnement communautaire, une haute personnalité est par nature légitime pour ses communautés puisque son niveau social est associé à sa fonction de gouvernant. Les élections apparaissent alors comme un moment de perte de légitimité — et donc de chute sociale — des dirigeants. Les élections sont-elles l'unique mode « représentatif » de désignation des dirigeants ?

Puisque les électeurs défendent les intérêts de leurs communautés, des élections (mêmes) réussies aboutiraient indéfiniment à la remise au pouvoir d'un ressortissant de l'ethnie ou de la sous-région la plus peuplée. Une partie de la population n'est alors jamais représentée. Peut-on imaginer un dispositif qui favoriserait la coopération des représentants des ethnies ou des sous-régions ?

Au fond, n'y a-t-il que le système représentatif occidental contemporain qui puisse être légitime en toute situation ? Par exemple, des intervenants extérieurs auraient-ils été légitimes à abréger les deux mille quatre cents ans de règne des pharaons en Égypte ?

Il paraît que la « démocratie » fait défaut aux gouvernements africains… ne s'agirait-il pas plutôt de légitimité ? Donc de consensus à l'échelle nationale ? Mais alors, des élections appuient-elles dans le bon sens ?

« En vérité, ce n'est pas d'un regain d'accélération que le monde a besoin : en ce midi de sa recherche, c'est un lit qu'il lui faut, un lit sur lequel, s'allongeant, son âme décidera d'une trêve. Au nom de son salut ! Est-il de civilisation hors l'équilibre de l'homme et sa disponibilité ? L'homme civilisé, n'est-ce pas l'homme disponible ? »

Cheikh Hamidou Kane, L'aventure ambiguë.

Pour prévenir des changements se bousculant aux portes de l'Afrique ou pour espérer un avenir plus harmonieux en Occident ? Éclairons l'Occident avec les lumières données par les mondes communautaires.

L'Afrique subsaharienne serait sur le chemin du développement, telle est l'idée répandue qui veut que le noir continent soit engagé dans une transition entre un état étiqueté « sous-développé » et un autre, dit « développé ».

Mais que signifie le statut « développé » ? Les pays ainsi qualifiés sont en crise dès que leur croissance ralentit, ils évoluent eux-mêmes à une vitesse sans cesse croissante. Un pays appartenant au groupe en tête, voilà ce que signifie ce statut. Il ne s'agit pas d'un état stable mais d'un niveau momentané, d'une mesure relative aux pays les plus rapides lancés dans une course effrénée à la production.

Pour rester dans le club des « développés », les pays doivent maintenir leur progression au plus haut niveau. Ne seraient-ce pas eux, au final, les plus en transition ?

En tout cas l'heure est désormais, pour les sociétés africaines, à une progression à marche forcée. Mais d'où vient cette obsession du progrès qui gagne aujourd'hui l'Afrique ?

Durant plusieurs siècles en Occident, les valeurs féodales initiales, d'essence communautaire, furent bouleversées et remises en cause par de nouveaux comportements bourgeois plus individualistes. Jusqu'au renversement : au cours des xviie et xviiie siècles fut théorisée l'idée selon laquelle chaque être humain est doté d'un sens moral instinctif et personnel. Chacun ayant ses propres valeurs, une vie réussie devient, non plus une vie respectueuse de l'ordre établi, mais une vie au cours de laquelle l'individu exprime sa propre originalité, devient « lui-même ». Tel est l'idéal de l'authenticité, terme employé par le philosophe canadien Charles Taylor pour désigner l'idéal individualiste qui façonne à ce jour les valeurs occidentales.

De génération en génération, cet idéal s'est imposé dans l'ensemble de l'Occident. Cela implique l'ouverture aux étrangers et aux comportements innovants, donc la fin de la prééminence de l'ordre établi sur les changements. Petit à petit, la perception de la moralité d'une situation ou d'un comportement fut de moins en moins partagée ; l'ordre moral est chassé de la vie publique. Les principes moraux occidentaux se sont ainsi réduits aux valeurs liées à l'accomplissement personnel par la liberté individuelle.

La hiérarchisation des importances morales des individus perdant de son sens, l'inégalité sociale inhérente aux mécanismes communautaires cède la place à une idée d'égale dignité.

De plus, à la nature des sentiments s'oppose celle de la raison. Le contraire du lien moral est peut-être le lien utilitaire qui prend la forme juridique d'un accord formel, un contrat. Si les fonctionnements communautaires appuient les liens moraux sur les échanges marchands, nous verrons au chapitre suivant comment les sociétés occidentales s'emploient à les en détacher. Attaqués dans leur raison d'être, privés de fondement économique, les liens moraux s'amenuisent…

Une fois levée l'ancre de ses fonctionnements communautaires, une société progresse. Ni vers le bien ni vers le mal, elle progresse car telle est la condition du maintien de la liberté pour chacun de s'accomplir.

Au quotidien les liens moraux sont affaiblis. Les prix ne dépendent pas des niveaux sociaux des partenaires, ils sont fixés et affichés pour des transactions impersonnelles : les deux partenaires sont quittes de la même manière avant et après la transaction. L'éviction des liens moraux dans les transactions va loin : des technologies d'automatisation des achats épargnent aux partenaires jusqu'à la conscience de l'autre. Même la négociation, pour le peu d'usage qui en est fait, sert à ajuster un prix en fonction de la loi de l'offre et de la demande.